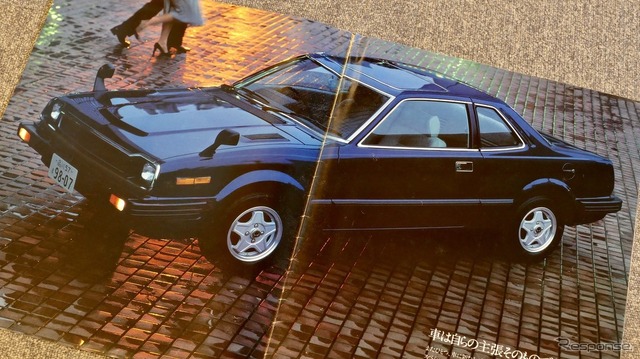

◆初代(1978年)

登場前、確か男性誌などにスクープ写真が載り、シルエットが当時のメルセデス・ベンツ『450SLC』に似ていたことから“川越ベンツ”などと呼ばれた。エンジンなどは当時のアコードと共通で、サスペンションなどシャシーまわりは専用設計。海外メディアでVWシロッコなどがライバルとされ、秀逸なハンドリングで高評価を得た。

筆者はノンパワーの思いステアリングのことをよく覚えているのだが……。国産車初の電動サンルーフを装着、途中からスチールからスモークドガラス(樹脂)も設定。スピード/タコメーターが見かけ上同心になった集中ターゲットメーターも特徴だった。

◆2代目(1982年)

人気を博した記念すべき(!?)デートカーの元祖がこの2代目。フロントサスペンションにダブルウイッシュボーンを採用、リトラクタブルヘッドライトとともに低いボンネットを実現。

当時のホンダ車らしいトレイ状のインパネ、ガングリップ型のシフトレバー、低いシートポジション、ディフレクター折畳み欲しきの薄型電動アスモークドガラス。サンルーフ、カラード液晶デジタルメーターなど、当時のスペシャルティカーでは他車に差をつけるカッコよさにこだわったアイテムを満載した。

途中の法改正でドアミラー化が実現したほか、日本初の4w A.L.B.(ABS)の設定、2リットルDOHC搭載のSiの追加なども注目された。ボレロのTV・CMも懐かしい。

◆3代目(1987年)

キープコンセプトというよりも、2代目のスタイリングをさらに洗練させて登場したのがこの3代目。ボンネット中央部で2代目よりさらに30mm低い、スーパー・ロー&ワイドフォルム(非公式だったがミッドシップの当時のフェラーリよりノーズが低いとアピールしていた)、ボディとの段差の小さいフラッシュマウント接着ガラスなど、スタイリッシュさに一層磨きがかかる。

個人的にはガーニッシュが消滅しすっくりしたノーズ回りに好感をもった。それまでどおりの4シーターながらボディサイズの拡大でキャビン、トランクともスペースは拡大。エンジンは2リットルのDOHC PGM-FI仕様とPGM-CVデュアルキャブ仕様を設定。世界初の舵角応動タイプ4輪操舵システムも設定。

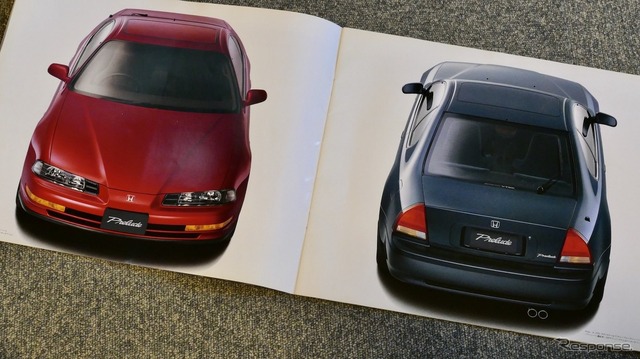

◆4代目(1991年)

カタログの表紙に謳われたコンセプトは“Futuristic Specialty”。3代目とはイメージをガラリと変え、おおらかな曲面を用いたスタイリングに大変身したのがこの4代目だった。広報資料には“生体感エアロフォルム”とあり、猫科の動物が獲物を狙い定めた身構えた躍動的なイメージだと、筆者の、当時のデザイナーのインタビュー時のメモには説明が残っている。

インテリアは低く幅広に繋げたフードの下のブラックパネルにメーターが浮かび上がるイメージで、当初はデジタルメーター案もあった。オーディオにはDSPも設定された。エンジンは2.2リットルのDOHC VTECおよび16バルブを設定。サスペンションは3代目同様の4輪ダブルウイッシュボーンで、電子制御式のハイパー4WSも設定した。

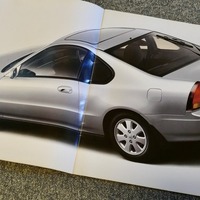

◆5代目(1996年)

最終型となった5代目は1996年の登場。当時のデザインチームに取材した筆者のメモによれば、スポーティでありながら、大人のエレガンスを強く意識している点が、それまでのモデルとは少し違っていた。

イメージカラーは、最初のカタログの表紙にもあったアイスバーグシルバーメタリックだったが、プレーンなスタイリングでアクセントになっていた縦型ヘッドランプ(上/下=ロービーム/ハイビーム)は、アイデアスケッチ段階からあったものだった。ガラスサンルーフも復活させている。

インテリアでは赤/黒の2トーン色が印象に残るが、その場合、ルーフライニングも赤としているのは珍しかった。エンジンはSiRにVTEC+可変吸気システム採用の2.2リットルDOHCを搭載。