減衰力というのは、サスペンションが伸びたり縮んだりするのを抑制する力のこと。 たとえば、サスペションが縮む場合、減衰力が高いとゆっくり縮み、減衰力が低いと速く縮む。もちろん、バネが強くても同じような現象が起きるが、バネが担当するのは主に硬さの部分。たとえば5kg/mmのバネは、50kgで押せば10mm縮む、それがゆっくり縮むのが高い減衰力、速く縮むのが低い減衰力だ。でも考えみてほしい、ショックアブソーバーの減衰力も積極的に調整できれば走りは劇的に変化するはず。一部のスポーツカーや高級車で減衰力を調整できるが、その車種は限定されているのが現状だ。

◆走行中に最適な減衰力に調整してくれるアイテム

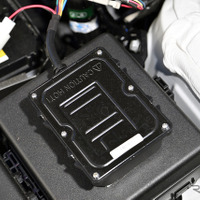

しかし、それを可能にする方法がある。モータースポーツファンならもちろん、ちょっとクルマ好きな人なら聞いたことがあるショックアブソーバーのブランド「TEIN(テイン)」が展開するショックアブソーバーシステム「EDFCアクティブ・プロ」を使うことで、多くのクルマで減衰力を自動調整できるようになるのだ。

しかし、それを可能にする方法がある。モータースポーツファンならもちろん、ちょっとクルマ好きな人なら聞いたことがあるショックアブソーバーのブランド「TEIN(テイン)」が展開するショックアブソーバーシステム「EDFCアクティブ・プロ」を使うことで、多くのクルマで減衰力を自動調整できるようになるのだ。 この「EDFCアクティブ・プロ」を成立させるためにはまず減衰力可変式のショックアブソーバーを装着する必要がある。TEINの減衰力調整式ショックアブソーバーは、車高を調整しない純正形状から、シンプルな構造で車高調整が可能なネジ式、車高調整後もサスペンションストローク量が変わらない全長調整式など、用途に合わせてさまざまなタイプが用意されている。

この「EDFCアクティブ・プロ」を成立させるためにはまず減衰力可変式のショックアブソーバーを装着する必要がある。TEINの減衰力調整式ショックアブソーバーは、車高を調整しない純正形状から、シンプルな構造で車高調整が可能なネジ式、車高調整後もサスペンションストローク量が変わらない全長調整式など、用途に合わせてさまざまなタイプが用意されている。「EDFCアクティブ・プロ」は2002年に登場した「EDFC」の発展型。「EDFC」は車内から手動で減衰力を調整できるようにしたシステムで、ショックアブソーバーの調整機構に取り付けられたステッピングモーターを動かして、減衰力を調整することが可能になっていた。現在は「EDFC ll」としてこのマニュアルタイプが販売されている。

「EDFC」をさらに進化させたモデルが「EDFCアクティブ」で、Gセンサーを搭載することによって前後の減衰力を独立して自動制御。別売のGPSキットをプラスすることで速度に応じた減衰力の調整も可能にしている。

今回試乗した「EDFCアクティブ・プロ」は、「EDFCアクティブ」の前後G制御に加えて左右Gによる制御を追加、車速による制御もGPSだけではなくクルマ側の車速信号が加えられている(一部車速信号を取り出せない車種もあり)。車側車速信号を制御に加えることで、GPS信号が途切れるトンネル内での制御も可能になった。

さらに注目なのが外部入力が2系統設定されたこと。この外部入力にスイッチを接続すれば、2×2(ONとOFF)で4タイプの減衰力プリセットが可能となる。取材したところによると、サイドブレーキのスイッチと連動させてドリフトのきっかけを作る際に減衰力を高くしたり、ステアリングについたスイッチで減衰力を変更したりするなど外部入力端子をさまざまなアイディアで使っているユーザーもいるという。この外部入力はアイディア次第でかなり面白い使い方ができるものだ。

さらに注目なのが外部入力が2系統設定されたこと。この外部入力にスイッチを接続すれば、2×2(ONとOFF)で4タイプの減衰力プリセットが可能となる。取材したところによると、サイドブレーキのスイッチと連動させてドリフトのきっかけを作る際に減衰力を高くしたり、ステアリングについたスイッチで減衰力を変更したりするなど外部入力端子をさまざまなアイディアで使っているユーザーもいるという。この外部入力はアイディア次第でかなり面白い使い方ができるものだ。◆状況に合わせた減衰力調整の効果は想像を超える

試乗車として用意されたデモ車は現行スイフトスポーツ。仕様は「TEIN」の「モノスポーツ」に「EDFCアクティブ・プロ」を組み合わせて装着。タイヤはダンロップの「ディレッツァZlll」でサイズは215/40R17に変更。ブレーキパッドは「ウィンマックス」に変更されていた。

試乗車として用意されたデモ車は現行スイフトスポーツ。仕様は「TEIN」の「モノスポーツ」に「EDFCアクティブ・プロ」を組み合わせて装着。タイヤはダンロップの「ディレッツァZlll」でサイズは215/40R17に変更。ブレーキパッドは「ウィンマックス」に変更されていた。取材チームは東名高速道路の海老名サービスエリアで待ち合わせ、まずは高速道路での試乗から行った。「TEIN」の「モノスポーツ」は通常の減衰力調整する場合は16段階での調整となるが、「EDFC」でコントロールする場合はステップのナロー化が可能で、32段や64段に細分化できる。この際、最大減衰力と最小減衰力は変わらない。64段調整を選んだ場合、「EDFCアクティブ・プロ」のモニターには0~64までの数値で表され、0がもっとも高く、64がもっとも低い状態となる。

試乗はまず、もっとも減衰力を高めた状態で行った。つまりショックアブソーバーがゆっくり縮む状態だ。このセットだとハンドリングは安定していて、車線変更もスパッと決まり、かなりスポーティな印象となる。ただし、路面の継ぎ目などはよく拾ってしまい、突き上げ感が大きい。逆にもっとも柔らかくすると乗り心地はよくなるものの、バネの強さを如実に感じる動きになる。柔らかい状態でのフィーリングは先行車が詰まり気味になり速度が低めになるといいのだが、速度が高めのときはやはりショックアブソーバーがしっかり効いたほうがいい。

試乗はまず、もっとも減衰力を高めた状態で行った。つまりショックアブソーバーがゆっくり縮む状態だ。このセットだとハンドリングは安定していて、車線変更もスパッと決まり、かなりスポーティな印象となる。ただし、路面の継ぎ目などはよく拾ってしまい、突き上げ感が大きい。逆にもっとも柔らかくすると乗り心地はよくなるものの、バネの強さを如実に感じる動きになる。柔らかい状態でのフィーリングは先行車が詰まり気味になり速度が低めになるといいのだが、速度が高めのときはやはりショックアブソーバーがしっかり効いたほうがいい。 そこで、オートモードへとセットを変更して試す。オートモードはさまざまなセッティングが可能だが、この日は“硬い”、“中間”、“柔らかい”の3つの自動調整をするセットが用意されていた。このセットは基準点をどこに置くか? でそれぞれがその基準点から速度や旋回G、加速Gに合わせて減衰力が変化する。今回の場合は“中間”セットがちょうどよかった。速度が上がっていくとそれに応じて減衰力が高くなるので、引き締まり感があがりハンドリングの正確さがアップする。オーナーがセットする場合は、マニュアルモードで、低速での乗り心地のいいポイントと高速でのハンドリングのいいポイントを探り、基準となる段数をセットしてオートモードに変更。車速等に応じて最適なポイントに変化できるようにすればいいだろう。

そこで、オートモードへとセットを変更して試す。オートモードはさまざまなセッティングが可能だが、この日は“硬い”、“中間”、“柔らかい”の3つの自動調整をするセットが用意されていた。このセットは基準点をどこに置くか? でそれぞれがその基準点から速度や旋回G、加速Gに合わせて減衰力が変化する。今回の場合は“中間”セットがちょうどよかった。速度が上がっていくとそれに応じて減衰力が高くなるので、引き締まり感があがりハンドリングの正確さがアップする。オーナーがセットする場合は、マニュアルモードで、低速での乗り心地のいいポイントと高速でのハンドリングのいいポイントを探り、基準となる段数をセットしてオートモードに変更。車速等に応じて最適なポイントに変化できるようにすればいいだろう。 一般道では予想通り“柔らかい”セットがいいフィーリングを示してくれた。足まわりのチューニングでもっとも困る問題が、普段使いのときの乗り心地が悪くなるという点だ。テインの減衰力調整式ショックアブソーバーと「EDFC」の組み合わせではこの問題を見事にクリアできる。とくに「EDFCアクティブ」や「EDFCアクティブ・プロ」ならば、速度により減衰力を自動調整可能なので、装置まかせで乗り味を調整してもらうことも可能だ。さらに「EDFCアクティブ・プロ」なら外部入力端子を使ってリヤのシートベルト装着スイッチと連動させることで、リヤシートに乗員が乗った際には乗り心地重視のセッティングにするということもできる。

一般道では予想通り“柔らかい”セットがいいフィーリングを示してくれた。足まわりのチューニングでもっとも困る問題が、普段使いのときの乗り心地が悪くなるという点だ。テインの減衰力調整式ショックアブソーバーと「EDFC」の組み合わせではこの問題を見事にクリアできる。とくに「EDFCアクティブ」や「EDFCアクティブ・プロ」ならば、速度により減衰力を自動調整可能なので、装置まかせで乗り味を調整してもらうことも可能だ。さらに「EDFCアクティブ・プロ」なら外部入力端子を使ってリヤのシートベルト装着スイッチと連動させることで、リヤシートに乗員が乗った際には乗り心地重視のセッティングにするということもできる。 さて、もっとも期待が膨らむワインディングだ。ワインディングは「EDFCアクティブ・プロ」の本領が発揮されるシチュエーションだ。流す程度の走りでは“普通”のセットがいい。普通に考えるとワインディングなのだから、かまわず硬くしてしまえばいい…ように思うかもしれないがそれは違う。硬くするということはサスペンションの動きを制約してしまうことになるから、硬くすればいいというものではない。“中間”セットでワインディングを流していても、オート機構で減衰力は4輪が独立して調整される。横Gをセンシングして左右の減衰力を別々に調整するので、コーナーではアウト側の減衰力が高くなる。つまり、縮む側の減衰力が高くなるので、アウト側はグッと踏ん張り、イン側がスッと伸びて路面をつかむ。理想的な減衰力配分が行われるというわけだ。

さて、もっとも期待が膨らむワインディングだ。ワインディングは「EDFCアクティブ・プロ」の本領が発揮されるシチュエーションだ。流す程度の走りでは“普通”のセットがいい。普通に考えるとワインディングなのだから、かまわず硬くしてしまえばいい…ように思うかもしれないがそれは違う。硬くするということはサスペンションの動きを制約してしまうことになるから、硬くすればいいというものではない。“中間”セットでワインディングを流していても、オート機構で減衰力は4輪が独立して調整される。横Gをセンシングして左右の減衰力を別々に調整するので、コーナーではアウト側の減衰力が高くなる。つまり、縮む側の減衰力が高くなるので、アウト側はグッと踏ん張り、イン側がスッと伸びて路面をつかむ。理想的な減衰力配分が行われるというわけだ。攻める走りでは“硬い”方がいい。コーナーに向かってブレーキングすると、荷重がフロントに移動するとともに減衰力も高くなるので、姿勢は安定した状態で荷重だけが前に行く、そこからステアリングを切っていくとノーズがススッとインを向いてくれる。クルマがターンインして横Gに耐えているときは、減衰力固定で乗っているときよりも明らかにグリップ感が高く安定している。一発でラインが決まるのだが、コーナリング中に障害物などがありラインを変えたいときにステアリングを切り込んだ状態での微調整も正確に行える。

面白かったのは登りと下りでフィーリングが違うこと。スイフトがFFということもあるが、“硬い”セッティングで登りを攻めていくと、アクセルを踏み込んだ際に駆動力が逃げてしまうことがあった。勾配が強めの登りでは“中間”くらいのセットのほうが駆動力が逃げることなく、確実にクルマを前に運んでくれる。

走りも、乗り心地も、安定性も、ひとりで乗っているときも、多人数で乗っているときも…そんな欲張りな人の欲求に答えてくれるのが、「TEIN」のショックアブソーバー&EDFCシリーズだ。ショックアブソーバーのグレードを変えればサーキットユースも十分に対応。足まわりのチューンを考えている人なら、絶対に検討すべきなアイテムと言える。

◆EDFCアクティブ・プロの詳細はこちら◆