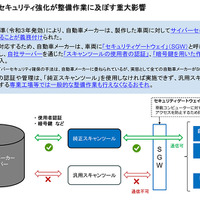

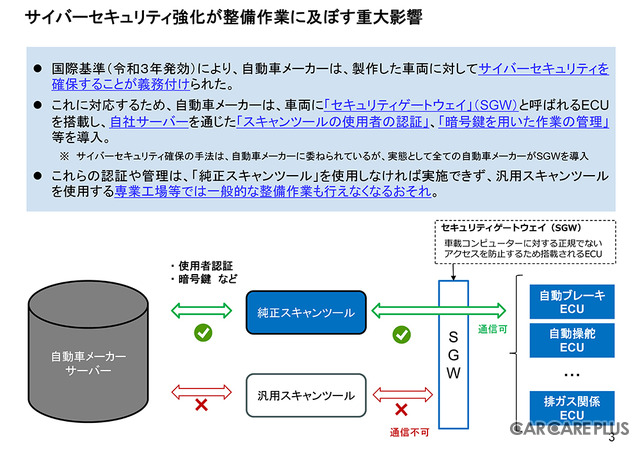

近年の慢性的な整備士不足と働き方改革の推進によって自動車ディーラーの整備対応能力が限界に近づいている。この流れに追い打ちをかけるのが、自動車メーカーがサイバーセキュリティ対応のため、車両に「セキュリティゲートウェイ(SGW)」というECUを搭載し自社サーバーを通じた「スキャンツールの使用者認証」や「暗号鍵を用いた作業の管理」などの導入を進めていることだ。

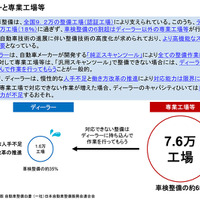

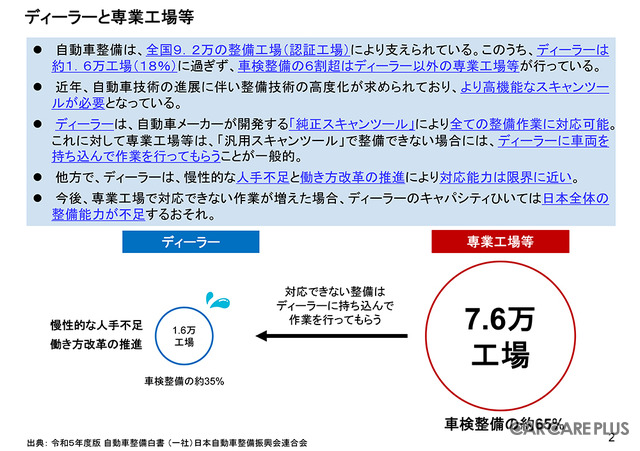

新しい車両の整備を行うためには、ディーラーが保有する「純正スキャンツール」が必要となるケースが増えている。なぜなら、セキュリティー強化の観点から車両と通信が行える機器(スキャンツール)に対して制限を加える必要性が自動車メーカーにはあるからだ。しかし、前述のようにディーラーの整備対応能力は限界が近く、このまま街の整備工場で対応ができない整備作業が増えると、日本全体の整備能力が不足し、多くの整備難民が発生しかねない。

この課題に対して、国土交通省 物流・自動車局 自動車整備課は、令和7年3月21日に、学識経験者、関係業界、行政機関等から構成されている「第29回 自動車整備技術の高度化検討会」を開催し、整備技術の高度化とスキャンツールの機能向上の必要性について議論を行った。国土交通省は、前述の課題に対して、①専業工場が純正スキャンツールを購入・レンタルしやすい環境の整備、②汎用スキャンツールの機能向上、という2つの具体的なアプローチの必要性を説き、事前にワーキンググループで議論を行い作成した試案を提示した。

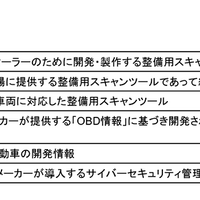

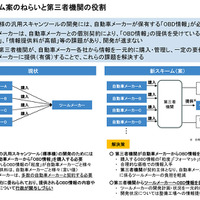

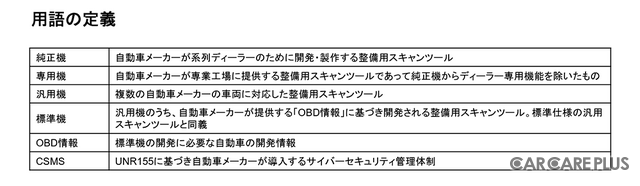

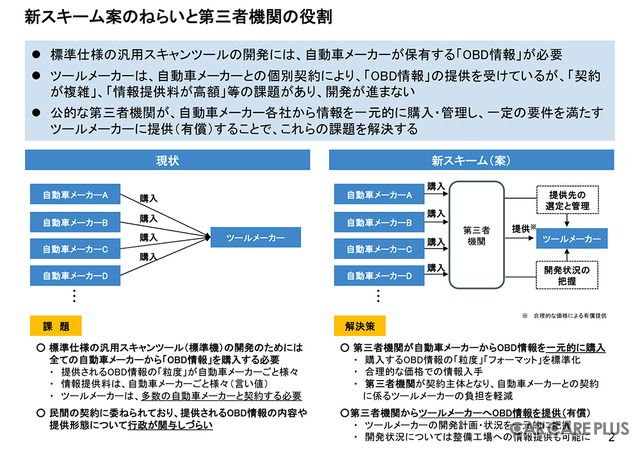

試案において、整備用スキャンツールの分類について、自動車メーカーが系列ディーラーのために開発・製作するいわゆる「純正機」と、純正機からディーラー専用機能を除いた「専用機」に区分されることが定義された。また、汎用スキャンツールのうち、自動車メーカーから提供される技術情報を活用して開発するものを「標準機」とすることも定義され、自動車メーカーからの技術情報を国が定めた第三者機関が一元的に購入することで、合理的な価格でかつ情報の粒度とフォーマットを標準化した形でツールメーカーは情報の提供を受けることが可能になると解決策が示された。

昨年10月より車検時の新たな検査項目として電子装置の検査(OBD検査)がスタートした。OBD検査は、カメラやセンサーなど自動運転技術等の電子装置に搭載された自己診断機能である車載式故障診断装置(OBD)を利用した新たな自動車検査手法であり、従来の自動車の検査では発見できなかった電子制御装置の故障の有無を確認するための重要な検査である。他方でこれら新しい車両の整備を行うためには、ディーラーが保有する純正スキャンツールが必要なケースが増えている。そのため街の整備工場では、OBD検査は実施できるが、検査の結果で整備が必要になった場合には自社で対応できず、ディーラーに持ち込まなければならないようなケースが増えることが予想される。

自動車の進化は著しく、それにより安全性能が高まっていることは間違いないが、そこにアフターサービスの視点が抜け落ちていては、本当の意味でのユーザーの安全・安心は担保できない。行政には、早急な制度の構築を期待したい。